Die Karlshöhe damals und heute

Streifzug durch die Geschichte

Lesen Sie hier eine ausführliche Steckbrief-Chronik der Karlshöhe Ludwigsburg, von den Anfängen bis heute.

1876 – 1878

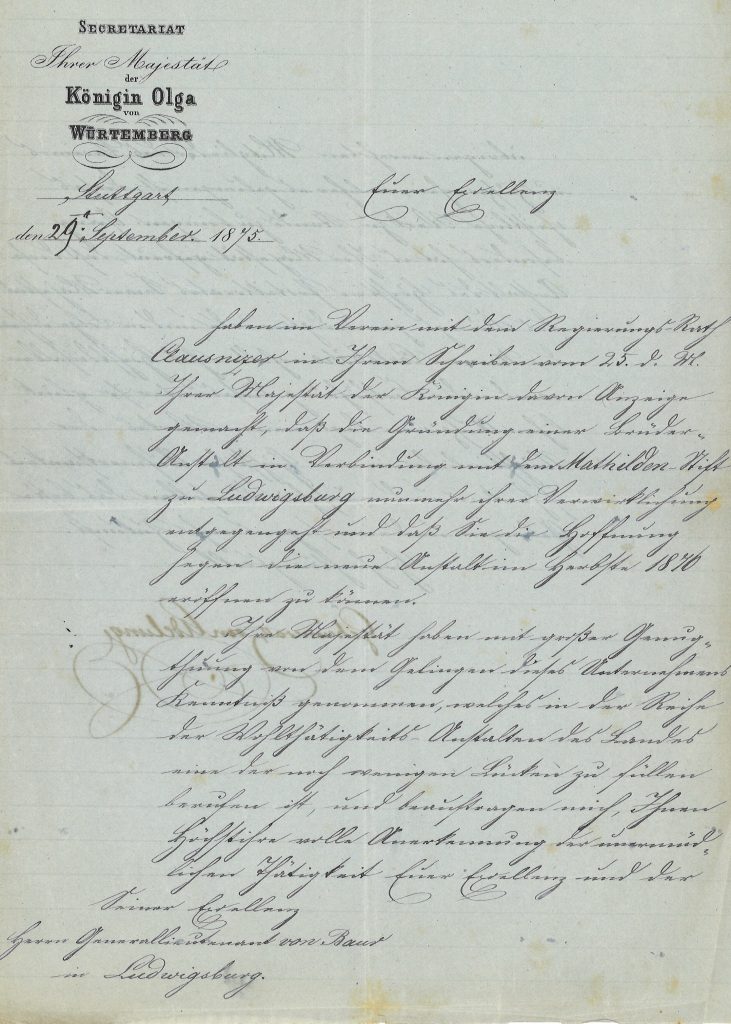

Die „Evangelischen Brüder- und Kinderanstalt Karlshöhe“ wird am 6.11.1876 in Ludwigsburg ins Leben gerufen. Vorangetrieben wird die Gründung vom damaligen Mathildenstiftverein sowie vom Freundeskreis der Süddeutschen Konferenz für Innere Mission. Zudem hat das Projekt das Wohlwollen des königlichen Ehepaares und von Vertretern des Hofadels. König Karl von Württemberg und seine Frau Königin Olga (siehe Brief der Königin) fördern die Gründung auch finanziell, Namensgeber und Schirmherr wird König Karl. Das Ludwigsburger Mathildenstift – das Vorgängerhaus als städtisches Kinderheim – geht in der Gründung auf.

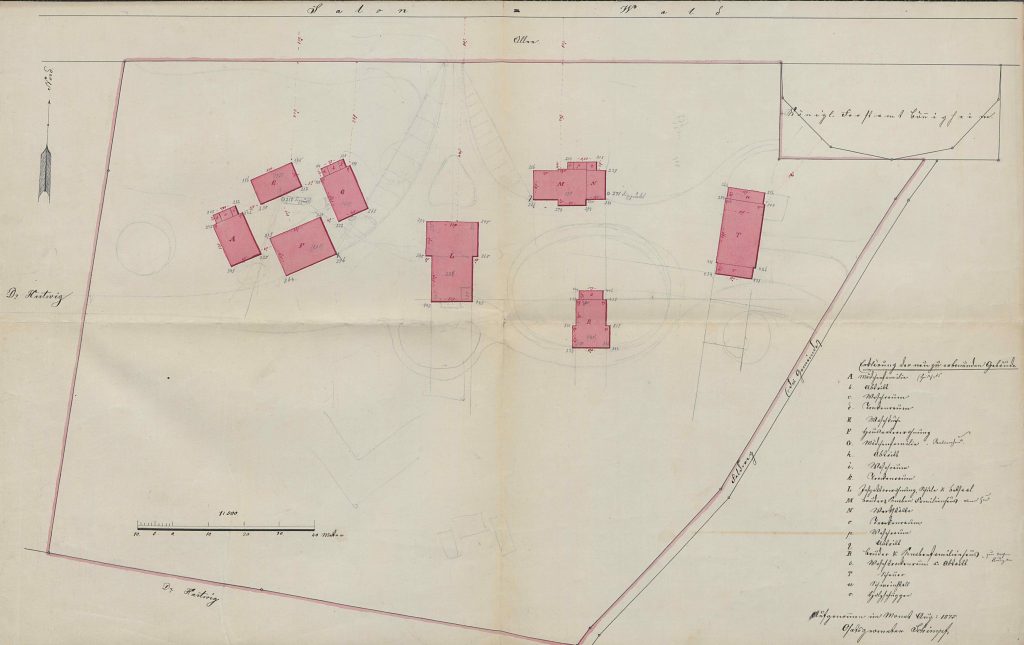

Seit 1875 werden vier Mädchen- und Knabenhäuser, ein Betsaal mit der Wohnung des Inspektors, ein Schulhaus mit der Wohnung des Hausvaters, ein Wasch- und Backhaus sowie ein landwirtschaftliches Gebäude mit Stall und Scheune errichtet (siehe Original-Plan von 1875).

Die Ausbildung von Diakonen für Pflege, Erziehung, Obdachlosigkeit (verarmte Wanderarbeiter) und weitere Arbeitsfelder beginnt.

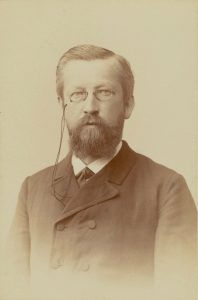

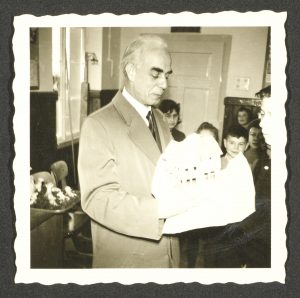

Wilhelm Rupp (Foto unten) wird als Inspektor erster Leiter der Karlshöhe und hat dieses Amt bis 1890 inne.

1879

Von 1837 an betreiben Beate Paulus (Bild links), eine Tochter von Philipp Matthäus Hahn, mit ihren Söhnen eine als „Christlich-wissenschaftliches Bildungsinstitut“ bezeichnete Schule auf der Karlshöhe.

Sie und ihre Söhne sind leidenschaftliche Pietisten, was diese Privatschule sehr stark prägt.

1879 wird der Betrieb des Bildungsinstitutes eingestellt.

Das Gebäude wird 1879 von der Stiftung Karlshöhe gekauft und als „Männerheim am Salon“ als Krankenhaus und Altenheim in Betrieb genommen, vor allem für ehemalige Offiziere, Pfarrer und Beamte.

1901

Zum 25-jährigen Bestehen wird das Verwaltungsgebäude (Foto links, etwas älteres Bild) eingeweiht.

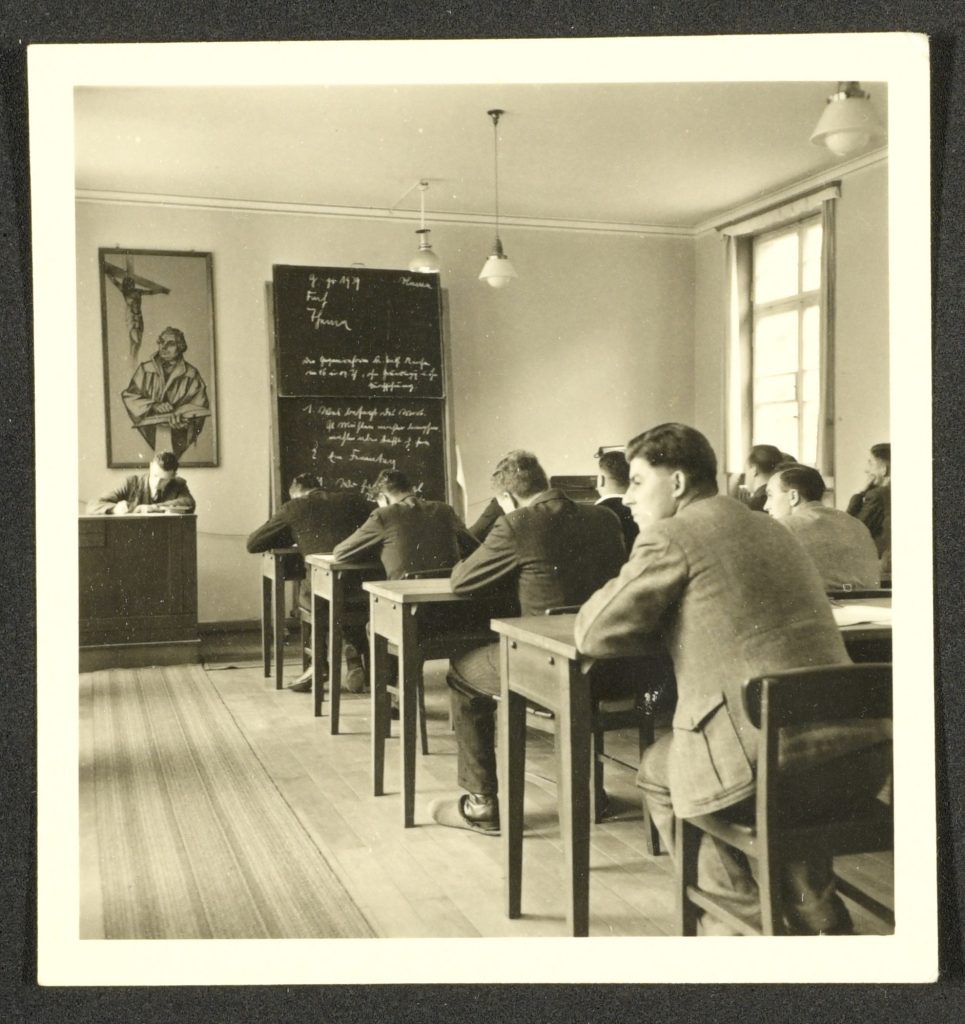

Die Kinder- und Brüderanstalt Karlshöhe wird nach dem Vorbild des Rauhen Hauses in Hamburg von Johann Heinrich Wichern gegründet. Junge Männer, häufig aus pietistischen Familien sollen die Kinder und Jugendlichen betreuen und in einem christlichen Geiste erziehen. Dafür werden sie in der Diakonenschule auf der Karlshöhe ausgebildet.

Die Gemeinschaft der Diakone und Diakoninnen auf der Karlshöhe ist ein Stiftungsgrund der Stiftung Karlshöhe. Kurz nach der Gründung schließen sie sich zu einem Brüderverband (heute: Karlshöher Diakonieverband) zusammen, der eine Gemeinschaft der Brüder darstellt aber auch Garantien für eine Anstellung als Diakon bietet. Der Direktor der Karlshöhe leitet gleichzeitig den Brüderverband. Er entsendet die Brüder in Stellen, die Diakone anfordern. Die Diakone leben mit den Kindern zusammen (Bild links).

1926

Bau des Brüderhauses (Bild links) durch das Architekturbüro Knecht.

Erste Gemeindehelferprüfung unter Aufsicht des Evangelischen Oberkirchenrates. Zunehmend werden Karlshöher Diakone in den Kirchengemeinden der Landeskirche eingesetzt.

1929

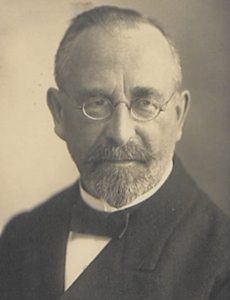

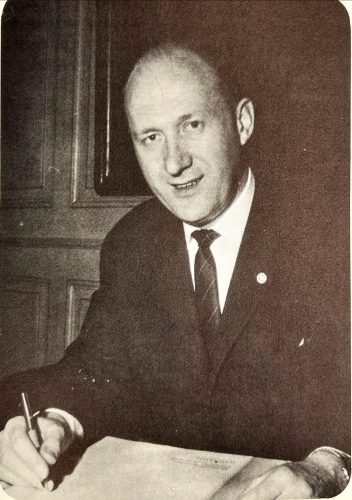

Neuer Direktor der Karlshöhe wird Fritz Mößner (Foto unten). In seine Amtszeit von 1929 – 1959 fallen das Dritte Reich und die Nachkriegsjahre.

1930

Mit Ernst Friedrich wird erstmals ein Brüderhelfer und Brüderältester auf die Karlshöhe berufen. Er ist Mitglied im Brüder- und Verwaltungsrat, bekommt Unterricht im Unterkurs übertragen und ist für Andachten, Bibelstunden, aber auch Verwaltungsaufgaben zuständig.

1931

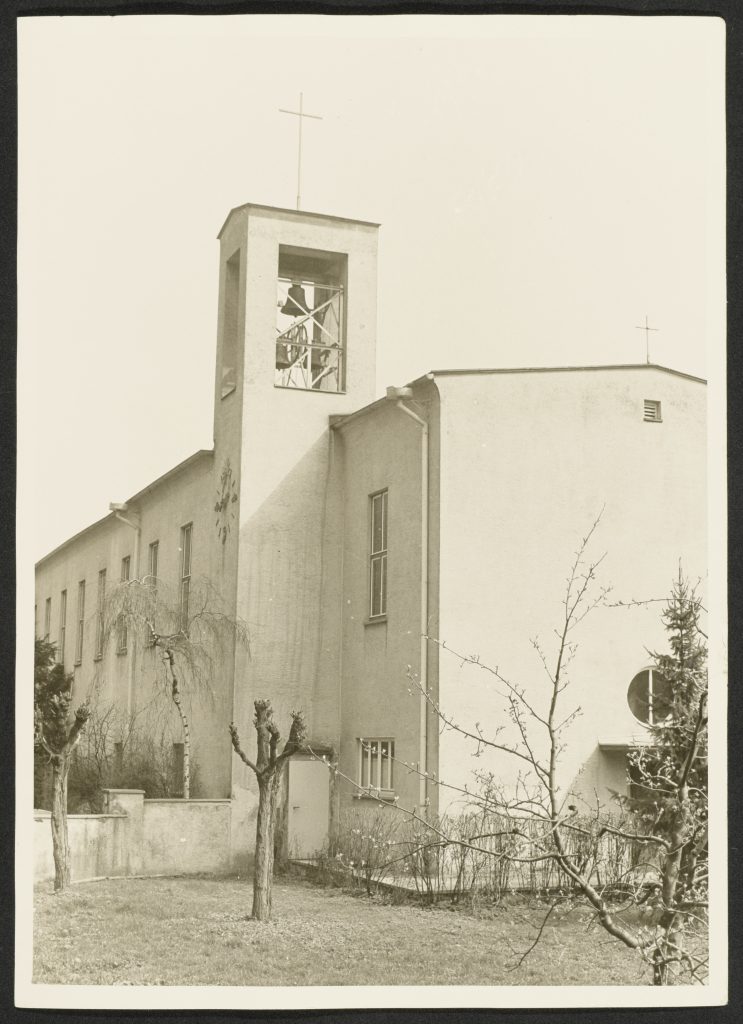

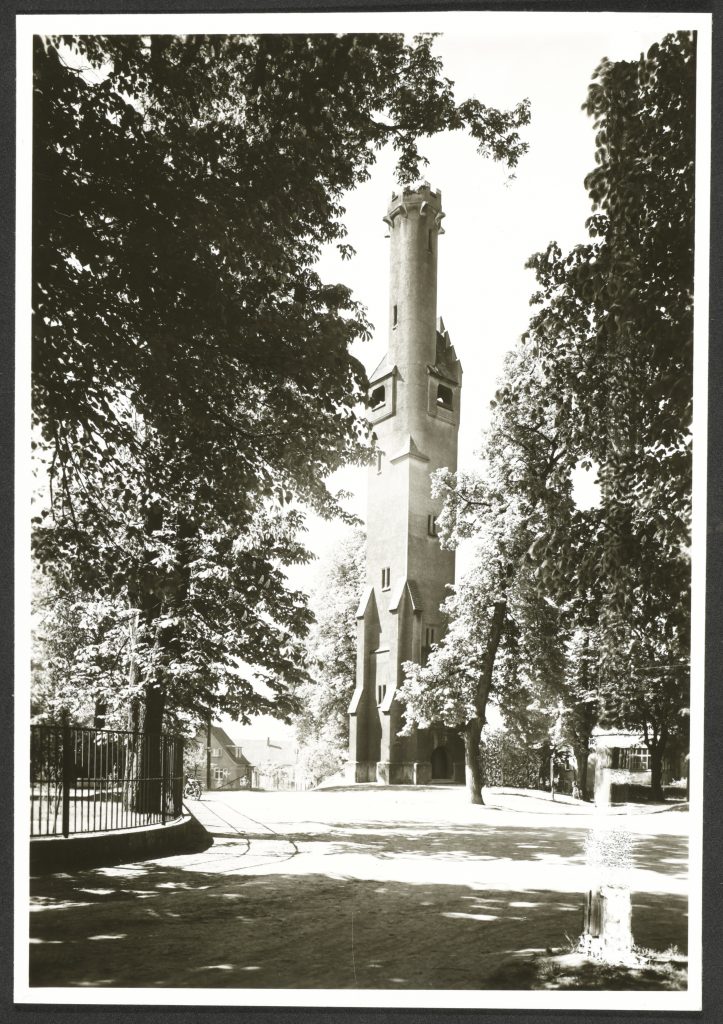

Die Karlshöhe wird fünfzig Jahre alt und errichtet mit Hilfe der Brüderschaft und des großen Freundeskreises ihre Kirche (Foto links oben). Architekt ist Otto Eichert aus Ludwigsburg. Sie tritt an die Stelle des bisherigen Betsaales (Foto links unten um 1880) und führt dessen Namen zunächst weiter, um die Kompetenzen der Evangelischen Ludwigsburger Kirchengemeinde nicht zu tangieren.

Mit der Entsendung des Theologen und Volkswirts Dr. Theo Lorch auf die Karlshöhe, schafft die Landeskirche die Voraussetzung, dem Vorbild norddeutscher Diakonenschulen zu folgen, junge Männer für die Ausbildung zum Wohlfahrtspfleger mit staatlichem Abschluss aufzunehmen (bis 1935; siehe 1947, 1951).

1933 – 1945

Viele Karlshöher Diakone sympathisieren zunächst mit dem Nazi-Regime. Mehr und mehr setzt jedoch ein Ernüchterungsprozess ein.

Eine differenzierte Darstellung dieser Zeit mit vielen Dokumenten findet sich in der Dokumentation: „Das Rauschen der Zeit und die Stimme unseres Gottes – Die Karlshöher Brüderschaft in der Zeit des Dritten Reiches“, herausgegeben im Auftrag des Karlshöher Diakonieverbandes (Diakonie-Verlag Reutlingen, 1996)

1935

Erwerb des Anwesens Rappenhof (Luftbild) bei Gschwend, 1960 Entstehung des Erholungsheimes Rappenhof mit einer Familienferiensiedlung.

1944

Verordnung des Oberkirchenrates über den Dienst des Diakons. Erstmals wird die Tätigkeit der Diakone in Kirchengemeinden und Anstalten als kirchlicher Dienst definiert.

Ausbildung, Einsegnung und Anstellung werden geregelt.

Im Dezember werden während eines Luftangriffes das Männerheim und die Landwirtschaft von Bomben getroffen.

1946

Erster Diakonenkurs nach dem zweiten Weltkrieg.

1947

Die frühere Anerkennung der Wohlfahrtspflegeschule für Männer lebt wieder auf (siehe 1931, 1951).

1950

Dr. Theodor Lorch (Bild unten) wird zum Direktor der Karlshöhe berufen und leitet sie bis 1971.

Das Katechetische Seminar der Landeskirche wird in seinem männlichen Zweig der Karlshöhe übertragen. Hier werden die künftigen Katecheten in Verbindung mit der Diakonenausbildung qualifiziert; zudem wird die religionspädagogische Fortbildung für die Pfarrerschaft in Intensivkursen angeboten. Für die Absolventen des Katechetischen Seminars, dessen Leitung Pfarrer Willy Pfründer hat, wird der „Freundeskreis der Karlshöher Brüderschaft“ gebildet.

1951

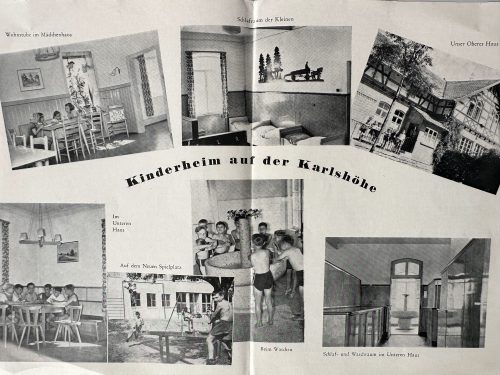

Die Karlshöhe wird 75 Jahre alt.

Eröffnung des wiederaufgebauten und renovierten Männerheims.

Übernahme der Wohlfahrtspflegerinnenschule Wernau und Zusammenlegung mit der Wohlfahrtspflegerschule der Karlshöhe in landeskirchlicher Trägerschaft (siehe 1931, 1947).

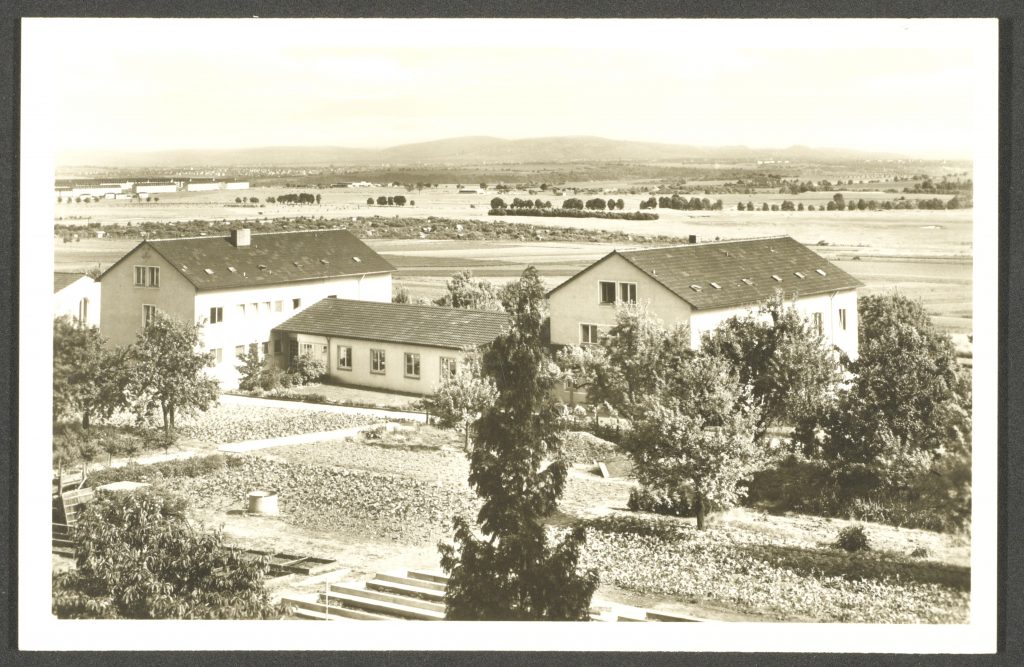

Bilanzsumme im Jahr 1951: 1.169.913 Deutsche Mark, Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung: 516.012 Deutsche Mark. Zur Karlshöhe gehören jetzt 200 Heimbewohner und 50 Arbeitskräfte.

1955

Der Aussichtsturm auf dem Salon (Foto links) muss dem Ausbau der Bundesstraße 27 weichen.

Einweihung des Wernerhauses (Foto links). Mit dessen Bau kommt die Karlshöhe einer Bitte nach, die Angebote der Wernerschen Anstalten in Ludwigsburg durch eine Ausbildungs-Einrichtung für körperbehinderte Kinder und Jugendliche zu ergänzen. Damit wird auch das Bürotechnische Institut (BTI) als Vorläufer des heutigen Ausbildungszentrums (AZK) eingerichtet.

Bau des Fritz-Mößner-Hauses (Bild links) als Sonderschule für körperbehinderte Kinder. Im Sommer wird es als Waldheim genutzt. Im Haus befinden sich auch eine Turnhalle und Gästezimmer.

1956

Die Landeskirche erweitert das Gebäude Paulusweg 6 um einen Trakt mit Seminarräumen und Festsaal.

In diesem Gebäude gründe die Landeskirche die Höhere Fachschule für Sozialarbeit.

Ein von Wohnungslosigkeit betroffener Mann zündet die Feldscheune an, in der – mit Billigung der Karlshöhe – Männer ohne Wohnsitz übernachten dürfen. Die Scheune war Teil des landwirtschaftlichen Selbstversorger-Betriebes der Anstalt Karlshöhe. Auch die Heimkinder mussten in der Landwirtschaft hart mitarbeiten. Nach dem Brand wird die Planung eines Resozialisierungsheimes vorangetrieben.

Im Jahr 1960 beträgt die Bilanzsumme der Karlshöher Betriebsabrechnung 2.073.689 Deutsche Mark, das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung 1.261.336 Deutsche Mark.

1961

Erwerb des Kinderkurheimes Carola in Berchtesgaden (Bild links). Es werden sechswöchige Kinderkuren vor allem für Kinder aus Berlin und anderen Großstädten durchgeführt.

(Beachten Sie bitte hierzu auch unser Informationsangebot zum Thema Verschickungskinder)

1962

Die Betriebswerkstatt der Karlshöhe nimmt ihren Betrieb auf. Es entsteht das Beate-Paulus-Haus als Mitarbeitenden-Wohnheim.

Erwerb des Ferienheimes Lauchbühl in Grindelwald/Schweiz (Foto links).

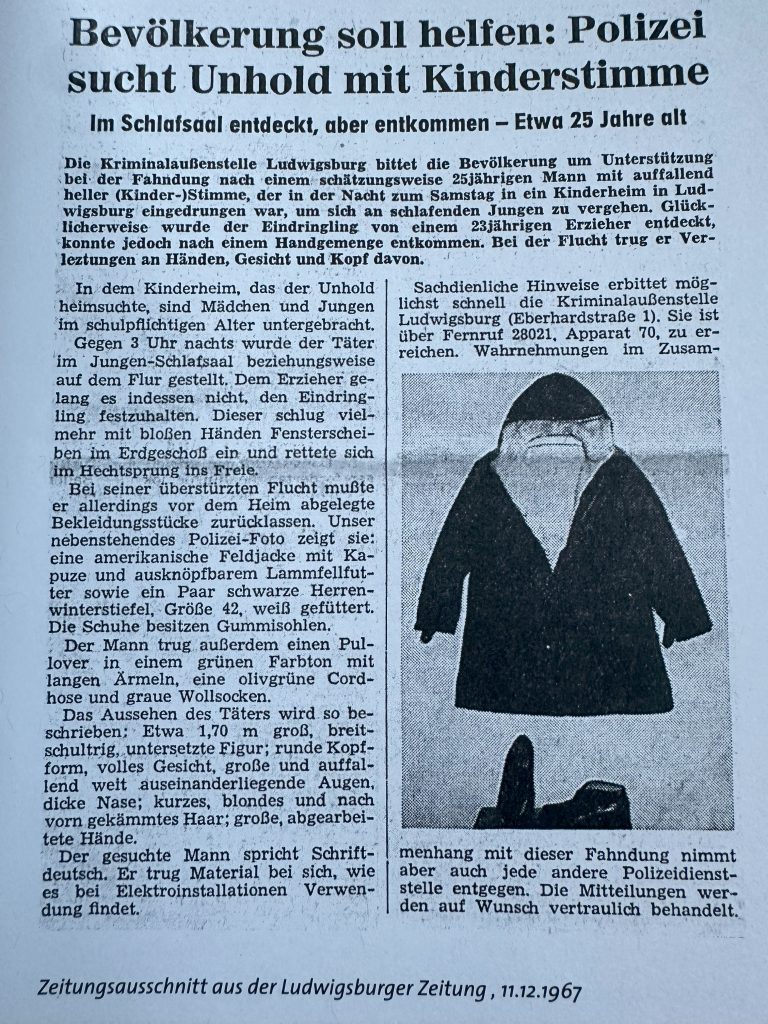

1967

Eine zentrale Trafo-Station am Kirchengebäude versorgt jetzt auch die gesamte Karlshöhe mit Elektrizität.

„Eine klare Verletzung des Körpers und der Seele von der Karlshöhe anvertrauten Kindern“ (Zitat aus der Aufarbeitungs-Dokumentation: „Kein Zuhause für die Tränen“) stellen die Handlungen eines Sexualstraftäters dar, der sich um 1967 herum auf ungeklärte Weise nachts mehrfach Zutritt zu den Schlafräumen von Kindern verschafft und sich sexuell an diesen vergeht. „Die Verantwortlichen nahmen entsprechende Äußerungen von Kindern zunächst nicht so richtig ernst“, heißt es dazu in dem Aufarbeitungs-Buch. So müssen die Kinder Übergriffe sexualisierter Gewalt ertragen, traumatisierend fürs Leben. Schließlich wird der Täter gefasst: Ein ehemaliger Medizinstudent, der den Behörden bereits als Pädophiler bekannt ist.

1968

Das Resozialisierungsheim „Haus auf der Wart“ (Bild links) für gefährdete Männer wird eröffnet.

1969

Erweiterung des Wernerhauses um ein Wohnheim, eine therapeutisches Bewegungsbad und Gymnastikräume.

1970

Aus der Brüderschaft und seinem seinem Brüderrat wird der Diakonieverband. Dieser löst sich teilweise von der organisatorischen Einbindung in die Stiftung Karlshöhe.

Der Brüderrat wird zum Verbandsrat, die Geschäfte nimmt der dreiköpfige Verbandsvorstand wahr; mit einem Diakon als Vorsitzenden (Friedrich Weissinger), einem Diakon als Geschäftsführer und dem Karlshöher Direktor. Der somit selbständig gewordene Diakonieverband bleibt aber Teil der Stiftung Karlshöhe.

Im Jahr 1970 beträgt die Bilanzsumme 7.609.214 Deutsche Mark. Das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung ergibt 3.508.917 Deutsche Mark. Die Karlshöhe hat 400 Heimbewohner und beschäftigt 150 Arbeitskräfte.

1971

Nach der Erweiterung des „Männerheim Salon“ werden in der nunmehr „Haus am Salon“ genannten Senioren-Einrichtung zusätzlich Frauen aufgenommen. Eine Pflegestation wird eingeführt.

Die Ausbildung von Diakonen erhält ein neues Konzept. Die Karlshöher Diakonenschule heißt jetzt „Kirchliche Ausbildungsstätte für Diakonie und Religionspädagogik“ und ist für Frauen (angehende Diakoninnen) geöffnet.

Genehmigung des neuen Ausbildungsprogramms der Karlshöhe durch die Synode: Grund- und Hauptausbildung; Übernahme der Ausbildung des Diakonieseminars Denkendorf für Frauen auf der Karlshöhe; Planungsfreigabe für das Kolleg-Gebäude.

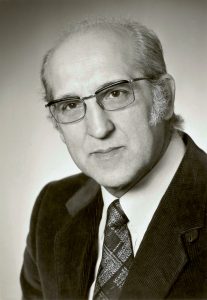

Dr. Helmut Frik (Foto oben), bisher Pfarrer und Ausbildungsleiter, wird Nachfolger von Dr. Theo Lorch und ist bis 1979 Direktor der Karlshöhe. Als Oberkirchenrat ist er Mitglied der Kirchenleitung in Stuttgart und 1981 in den Verwaltungsrat berufen. Als dessen Vorsitzender verantwortet er maßgeblich die Entwicklungen der Karlshöhe. Dr. Albert Sting wird Ausbildungsleiter an der Kirchlichen Ausbildungsstätte für Diakonie und Religionspädagogik.

Die bis heute bestehende Kantorei der Karlshöhe wird durch den Kirchenmusiker und Musikdozenten sowie späteren Evangelischen Landeskirchenmusikdirektor Siegfried Bauer gegründet. Vorläufer ist der Karlshöher Brüderchor.

Eröffnung der Werkstatt für Behinderte mit 120 Plätzen auf dem Gelände der ehemaligen Landwirtschaft. Die Werkstatt arbeitet in der Trägerschaft eines selbständigen Vereins, der 1969 u.a. auf Initiative der Karlshöhe gegründet wurde.

1972

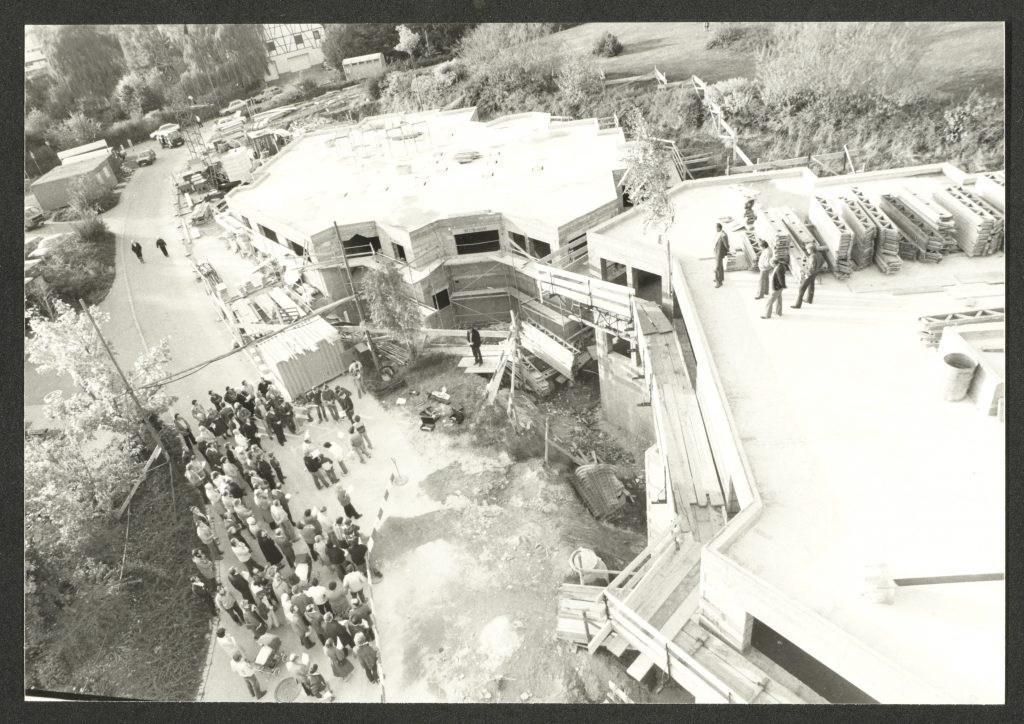

Erste Ausgabe der Mitarbeitenden-Publikation „Karlshöher Mitteilungen“. Platzfest für die Karlshöhe auf dem Bauplatz des künftigen Kolleggebäudes, Abriss des Bechtelhauses.

Auflösung der Heimschul, in der bisher 30 Kinder und Jugendliche in zwei Klassengruppen (Klasse 1-4 und Klasse 5-8) unterrichtet wurden.

1973

Schließung des Kinderkurheims Carola/Berchtesgaden.

1973 und 1974 Ausbau und Neubau von zentralen Wirtschaftsanlagen wie Küche, Speisesaal und Heizzentrale.

1974

Das „Kirchliche Gesetz über die Berufung in das Amt des Diakons“ wird durch die Landessynode verabschiedet: ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Gleichstellung von Diakonenamt und Pfarramt.

Die Kirche der Karlshöhe erhält eine neue Orgel (Foto links). Erbaut wird sie vom Orgelbaumeister Peter Plum aus Marbach am Neckar. Durch die Konzerte der Kantorei ist sie über Ludwigsburg hinaus ein Anziehungspunkt für Freunde der Kirchenmusik.

Das von der Evangelischen Landeskirche erbaute und der Diakoninnen- und Diakonen-Ausbildung gewidmete Kolleggebäude wird eingeweiht. Offizieller Name: Kirchliche Ausbildungsstätte für Diakonie und Religionspädagogik Karlshöhe Ludwigsburg.

1975

Die Karlshöhe bekommt mit Dr. Winfried Fischer (Bild links) erstmals einen Hauptgeschäftsführer.

Das Karlshöher Seminar wird eröffnet, als Stätte der Bildung der Karlshöhe von der Landeskirche zur Verfügung gestellt. In den Räumen findet die Aufbauausbildung für kirchliche Mitarbeitende statt. Die Geschäftsstelle des Karlshöher Diakonieverbandes hat hier ihren Sitz. Die Leitung des Seminars hat Bernhard Kurrle, der als erster Diakon in den Hausvorstand der Karlshöhe berufen wird.

Eine Initiative des US-amerikanischen Theologen und Karlshöher Dozenten, Dr. Darrel Guder, stößt bei der Evangelischen Landeskirche auf großes Interesse. Eine Partnerschaft mit der ökumenischen Jugendorganisation „Young Life“ wird ins Leben gerufen.

1976

Das Hauptgebäude der Familienerholungsstätte Rappenhof wird ausgebaut.

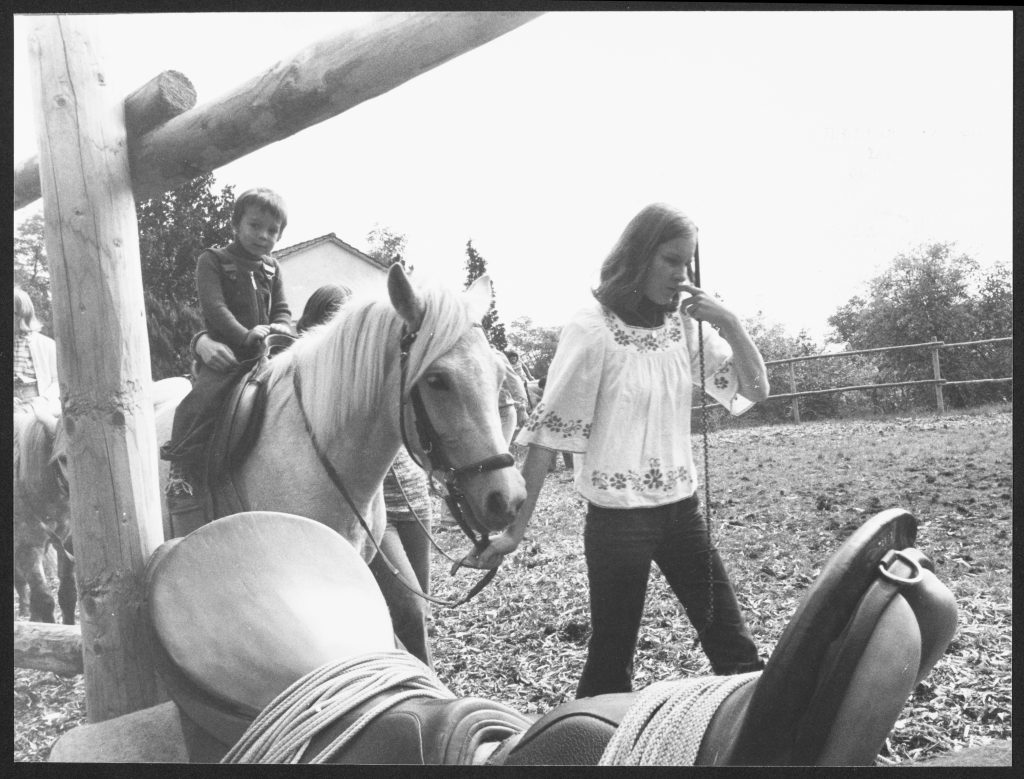

In der Kinder- und Jugendhilfe entsteht das Angebot des Therapeutischen Reitens. Stallungen und Weidezäune werden eingerichtet (Foto links).

Einweihung der „Siedlung“ (Bild links) für Menschen mit Behinderung mit 29 Familienwohnungen und 12 Einzelapartments des Käthe-Koch-Hauses; mit dem Gebäude „Haus der Begegnung“, mit Turnhalle, Gymnastiksaal, Cafeteria, Arbeits-, Beratungs- und Verwaltungsräumen.

1977

Umbau des Gebäudes Paulusweg 8 (Foto links) zu einem Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung.

Eröffnung der kaufmännischen Ausbildungsstätte für Körperbehinderte.

1979

Dr. Albert Sting (Bild unten) wird Direktor der Karlshöhe. Er leitet sie von 1979 bis 1989.

Helmut Weingärtner wird Ausbildungsleiter an der Kirchlichen Ausbildungsstätte für Diakonie und Religionspädagogik.

Gründung des ehrenamtlichen Besuchsdienstkreises im Alten- und Pflegeheim.

Erweiterung und Sanierung der Familienerholungsstätte Rappenhof (Foto links, dazu gehört der Bau behindertengerechter Ferienhäuser.

1980

Bilanzsumme im Jahr 1980: 25.346.748 Deutsche Mark. Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechung: 18.505.122 Deutsche Mark.

1984

Einweihung des Wohnheims für berufstätige Menschen mit geistiger Behinderung in der Wichernstraße (Bild links).

1986

Eröffnung des „Diakonie-Basar“ in der Eberhardstraße 25.

In der Heizzentrale werden die ersten drei Aggregate der Kraft-Wärme-Koppelung in Betrieb genommen. Ein großer Fortschritt in den Bemühungen der Karlshöhe um ein ökologisch verantwortliches Wirtschaften.

1989

Erster Karlshöher Flohmarkt im Kolleggebäude.

Dr. Wilfried Brandt wird als Direktor der Karlshöhe berufen (Originalfoto Jahresbericht 1989, unten). Er übt sein Amt bis 2001 aus.

Dr. Klaus W. Müller wird Ausbildungsleiter an der Kirchlichen Ausbildungsstätte für Diakonie und Religionspädagogik.

12 Behinderten-Wohnungen für berufstätige Menschen mit Behinderung werden in der City-Ost bezogen.

Das Karlshöher Kinderheim richtet eine Außenstelle ein in der Friedrich-Ebert-Straße zusammen mit dem Kinderheim Hochdorf: Betreutes Jugendwohnen und soziale Therapiekurse. In den kommenden Jahren folgen weitere Differenzierungen im Angebot der Karlshöher Jugendhilfe.

Die „Wohnungshilfe Karlshöhe“ wird in der Seestraße eingerichtet.

1990

Bilanzsumme im Jahr 1990: 40.362.934 Deutsche Mark. Das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung: 26.423.291 Deutsche Mark.

1991

Die ISAK gGmbH (Initiative zur Schaffung von Arbeitsplätzen für langzeitarbeitslose Körperbehinderte) wird gegründet und beginnt im Behindertenzentrum mit der Arbeit.

Nach der Fertigstellung des neugebauten Westflügels wird im Karlshöher Alten- und Pflegeheim „Haus am Salon“ (Bild links) Einweihung gefeiert.

1992

Der Verwaltungsrat gibt den Auftrag zur Planung einer Evangelischen Fachhochschule auf der Karlshöhe, um einen sozialberuflichen Abschluss mit staatlichem Diplom zu ermöglichen.

1993

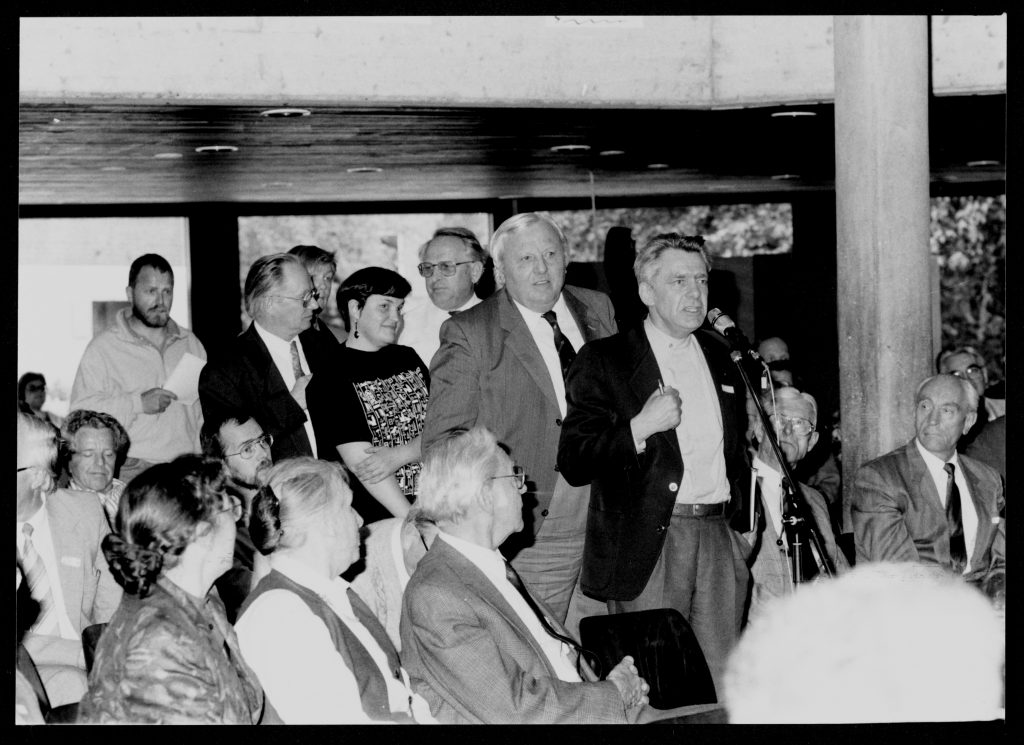

Berhard Kurrle (rechts im linken Foto), Diakon in der Leitung der Karlshöhe, geht in den Ruhestand. Diakon Gerhard Gasser (links im linken Foto) tritt das neue Amt des Diakonischen Leiters der Karlshöhe an.

1994

Mit der Genehmigung von Land und Kirche gründet die Karlshöhe die „Evangelische Fachhochschule für Diakonie und Religionspädagogik“. Erster Rektor wird Dr. Klaus W. Müller. Für Diakoninnen und Diakone früherer Jahrgänge, die noch keinen Diplomabschluss erreichen konnten, werden Kurse zur Nachqualifikation angeboten.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Ludwigsburg richtet die Karlshöhe an der Oststadtschule eine Einrichtung der Schulsozialarbeit ein („Osteria“).

1995 – 1998

Hauptgeschäftsführer Dr. Winfried Fischer (rechts im oberen linken Bild) geht in den Ruhestand. Nachdem der Verwaltungsrat eine neue Satzung beschließt, wird die direktorale Leitungsstruktur durch eine kollegiale abgelöst. Die Karlshöhe wird nun von einem dreiköpfigen Vorstand geleitet. Ihm gehören der Theologische Leiter (Dr. Wilfried Brandt), der Diakonische Leiter (Gerhard Gasser) und der Wirtschaftliche Leiter (Werner Layher) an. Dem Theologischen Leiter ist vom Verwaltungsrat die Aufgabe des Vorstandssprechers oder Direktors übertragen.

Die Synode verabschiedet ein neues Diakonengesetz, bei dessen Entstehung die Karlshöhe mitgewirkt hat. Das Gesetz regelt die Ausbildung, Berufung und Anstellung aller in der Landeskirche tätigen Diakoninnen und Diakone. Die Ausbildung auf der Karlshöhe gilt als Regelausbildung.

In der Wilhelmsstraße wird ein Ausbildungs- und Lernladen eröffnet (Heute: „Karlino“).

1996

Die auf der Karlshöhe angesiedelte und einst von ihr mitbegründete Werkstatt für Behinderte zieht in das neue Gebäude an der Aldinger Straße. Die auf der Karlshöhe wohnenden Männer und Freuen mit geistiger Behinderung gehen jetzt täglich nach Ludwigsburg-Grünbühl zur Arbeit.

1997

Im frei gewordenen Gebäude der Werkstatt für Behinderte wird der Karlshöher Gebrauchtwarenladen eröffnet.

Die „Wohnungshilfe Karlshöhe“ muss aufgegeben werden.

Neuregelung: Eine „Diakonin im Vorstand“ wird dann obligatorisch, wenn keine der drei Positionen durch eine Frau besetzt ist.

1998

Diakon Eberhard Seyfang (Foto links) tritt als Nachfolger von Hans Fischer die Geschäftsführung des Diakonieverbandes an.

Beschluss der Synode über die Neukonzeption der Fachhochschularbeit im Bereich der Landeskirche: Die Reutlinger Evangelische Fachhochschule wird ab Herbst 1999 in die Trägerschaft der Landeskirche übernommen, gibt der Karlshöhe Raum in ihrem Studienprogramm und wird auf die Karlshöhe verlagert. Die Diakonenausbildung soll künftig gemeinsam von der Evangelischen Hochschule Reutlingen-Ludwigsburg und der Stiftung Karlshöhe gestaltet werden.

Norbert Collmar wird letzter Rektor an der Evangelischen Fachhochschule für Diakonie und Religionspädagogik.

1999

11. Karlshöher Flohmarkt. Es kommen knapp 4.000 Besucher. Die etwa 200 ehrenamtlichen Mitarbeitenden setzen rund 80.000 DM um.

Die Kinder- und Jugendhilfe richtet in Marbach a.N. die Soziale Gruppenarbeit ein.

Das am Theodor-Lorch-Weg neu erbaute Wohnheim wird festlich eingeweiht. Es bietet 70 Menschen mit geistiger Platz.

Hilde Enke („Tante Hilde“), seit früher Kindheit körperbehindert und seit 1956 auf der Karlshöhe, wird im Käthe-Koch-Haus 90 Jahre alt.

Mit dem Wintersemester 1999/2000 beginnt die auf der Karlshöhe neu entstandene Fachhochschule ihre Arbeit, die aus der Fusion der Reutlinger und der Karlshöher Fachhochschule hervorgegangen war. Zwei Studiengänge gelten der Ausbildung von Diakoninnen und Diakonen. Die Landeskirche ist nunmehr als Trägerin der Hochschule für die Diakonen-Ausbildung direkt zuständig.

Die Landeskirche beauftragt die Karlshöhe, weiterhin an der Konzeption und Durchführung der Diakonen-Ausbildung mitzuwirken. Studienwohnheim, Hochschulgemeinde, Studierenden-Seelsorge, Aufnahme in die Diakon*innen-Ausbildung sowie Aufbau-Ausbildung bleiben in der besonderen Verantwortung der Karlshöhe.

Dr. Dieter Schramm wird neuer Vorsitzender des Karlshöher Diakonieverbandes und löst Hans Schütz ab, der seit 1987 den Verband leitete.

Karlshöher Mitarbeitende gehören zu den Initiatoren des Ladens „Ludwigstafel e.V.“ in der Lindenstraße 25. Die Karlshöhe arbeitet im Trägerverein mit.

2000

Mit der Wirtschaftlichen Leiterin Heide-Rose Weber tritt am 1. Januar erstmals eine Frau in die Leitung der Karlshöhe ein.

Das Internat Wernerhaus für junge Menschen mit körperlicher Einschränkung, die an der kaufmännischen Ausbildungsstätte (Heute: Ausbildungszentrum der Karlshöhe) einen Beruf erlernen, kann nach gründlicher Sanierung wieder bezogen werden.

Unter der Schirmherrschaft von Renate Eichert, der Ehefrau des damaligen Ludwigsburger Oberbürgermeisters Christof Eichert, wird der „Beirat Freundeskreis“ eingesetzt. Er besteht aus promimenten Förderern der Karlshöhe und soll bei der Verbesserung des Spendenwesens helfen.

Der Karlshöher Diakonieverband, die Gemeinschaft der Karlshöher Diakoninnen und Diakone, verabschiedet auf dem Verbandstag ein Leitbild. An diesem wollen sich die inzwischen mehr als tausend Mitglieder bei ihrem gemeinsamen Eintreten für die Diakonie der Kirche sowie bei den Bemühungen um eine Verbandsreform bemühen.

2001

Die Karlshöhe Ludwigsburg feiert ihr 125-jähriges Jubiläum.

Der Vorstand der Karlshöhe startet einen umfassenden Qualitätsmanagement-Prozess – mit der Erarbeitung von Qualitätsgrundsätzen und -handbüchern. Die Arbeit wird aufgenommen an einem Leitbild, an Führungsgrundsätzen, Zertifizierungen nach DIN ISO 9001 sowie an einer Zukunftswerkstatt.

Die „Anwälte für Kinder- und Jugendliche“ beginnen mit ihrer ehrenamtlichen und anonymen Beratungsarbeit für Jugendliche.

Die Reittherapie Kassiopeia veranstaltet erstmals einen integrativen Wanderritt ins Zabergäu.

2002

Pfarrer Frieder Grau (Bild links) wird neuer Direktor der Karlshöhe und folgt auf Dr. Wilfried Brandt, der als nach 12 Jahren als Theologischer Leiter und Direktor in den Ruhestand verabschiedet wird.

Als Vorsitzender des Verwaltungsrates folgt Dekan Hans-Frieder Rabus auf Dr. Helmut Frik.

Tobias Horn löst Siegfried Bauer als Dirigent der Karlshöher Kantorei ab.

Das Feriendorf Rappenhof muss trotzs massiven Protesten aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben werden und wird an den gemeinnützigen Verein JuKi (Zukunft für Kinder und Jugendliche) abgegeben.

Die umfassende Modernisierung des Hauses am Salon wird mit einer Ausstellung von Andreas Felger gefeiert. Der Demenzbereich wird baulich und konzeptionell ausgebaut. Die Karlshöher Altenhilfe entwickelt mit Kooperationspartnern das Gesprächsforum „DemenzTalk“, um die Situation dementiell Erkrankter und Ihrer Angehörigen in Ludwigsburg zu verbessern.

2003

Die Karlshöhe startet die berufsbegleitende Qualifizierung zur Diakonin/zum Diakon (BBQ) für Fach- und Führungskräfte aus Kirche und Diakonie mit 16 Kursteilnehmenden im ersten Kurs. Die Ausbildung findet in Kooperation mit der Landeskirche, der Evangelischen Fachhochschule und dem Diakoniewerk Schwäbisch Hall statt. Leitender Dozent ist Dr. Gottfried Claß.

Im Haus auf der Wart (Bild links) wird das Konzept des Kontrollierten Trinkens nach der wissenschaftlichen Vorgabe des deutschen Suchtforschers und Psychologen Prof. Dr. Joachim Körkel von der Evangelischen Hochschule in Nürnberg eingeführt.

2004

Eva-Luise Köhler (Foto links) wird Schirmherrin der Karlshöhe. Gemeinsam mit ihrer Familie und ihrem Ehemann – dem seinerzeit amtierenden und mittlerweile verstorbenen Bundespräsidenten a.D. Prof. Dr. Horst Köhler – besucht sie den Weihnachtsgottesdienst auf der Karlshöhe.

Die Evangelische Landeskirche beschließt den Fortbestand und die Erweiterung der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg auf dem Gelände.

Die Stiftung Karlshöhe beteiligt sich am 300-jährigen Stadtjubiläum der Stadt Ludwigsburg durch Führungen übers Gelände.

2005

Der Freundeskreis e.V. der Karlshöhe entsteht und gewinnt innerhalb kurzer Zeit nahezu 200 Mitglieder. Seitdem unterstützt er zahlreiche Projekte mit Zuschüssen.

Das Ferien- und Tagungshaus Lauchbühl (Bild links) feiert seinen 100. Geburtstag.

Hans-Martin Syring, Leiter der Therapeutischen Werkstätten und Hobby-Imker, beginnt mit dem Aufbau der Karlshöher Imkerei sowie der parallelen Herstellung von Imker-Zubehör in den Therapeutischen Werkstätten.

2006

Das grundlegend sanierte ehemalige Schulhaus aus der Gründerzeit der Karlshöhe (Bild links) wird als Zentrale des Geschäftsbereiches der Kinder- und Jugendhilfe eingeweiht.

Die Karlshöhe setzt sich als eines der ersten Diakoniewerke im Südwesten intensiv mit der Heimkinder-Thematik auseinander. Ehemalige Heimkinder aus den 1950-er und 1960-er Jahren sowie ehemalige Mitarbeitende kommen erstmals zusammen.

2007

„Diakonie kompakt“ als trägerübergreifendes diakonisches Fortbildungsangebot geht an den Start. Das Diakonische Werk beauftragt die Karlshöhe mit der Federführung.

Die Arbeit mit am Pathologischen Horten (umgangssprachlich: Messie-Syndrom) erkrankten Menschen beginnt im Bereich der Hilfen für Menschen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten.

Im Haus Doppelpunkt startet ein neues Wohn-und Betreuungsangebot für Klientinnen und Klienten mit Doppel-Diagnose Sucht- und psychischer Erkrankung.

2008

Das Diakonische Werk Württemberg feiert auf der Karlshöhe den 200. Geburtstag von Johann Heinrich Wichern sowie den ebenfalls 200. Geburtstag des Ludwigsburger Arztes und Kinderspitalgründers August Hermann Werner, dessen wohltätige Kinderheilanstalts-Gründungen einst in der Stiftung Karlshöhe aufgegangen waren.

Die Karlshöhe geht erstmals mit einer Webseite online: www.karlshoehe.de.

Diakon Jörg Beurer (Foto links) wird neuer Geschäftsführer des Karlshöher Diakonieverbandes.

Diakon Horst Haar wird neuer Vorsitzender des Karlshöher Diakonieverbandes.

2009

In der „Karlshöher Erklärung“ zum 3. Karlshöher Diakonietag nehmen der Vorstand der Stiftung Karlshöhe sowie die Leitung der Kinder- und Jugendhilfe Stellung zu den institutionellen Rahmenbedingungen, unter denen die Heimerziehung in den 1950-er und 1960-er Jahren stattfand. Auch die ehemaligen Heimkinder fassen zusammen, wie sie die Karlshöhe erlebten, beispielsweise Wolfgang Bahr und Adelheid Schweigert. Für die ehemaligen Mitarbeitenden und die Pädagogik jener Jahre spricht der ehemalige Erzieher Werner Hertler.

2010

Über 300 Spenderinnen und Spender folgen der Einladung zu einer Gala-Veranstaltung unter Mitwirkung von Schirmherrin Eva Luise Köhler.

Die Therapeutische Metallwerkstatt der Karlshöhe (Bild links) nimmt die Arbeit auf.

Erstmals kocht die Karlshöher Küche für die Vesperkirche in der Friedenskirche und liefert zahlreiche Essen. Eine Kooperation, die seitdem besteht.

2011

Studierende der Evangelischen Hochschule beziehen eine Wohngemeinschaft mit Menschen mit geistiger Behinderung und starten damit erstmals ein besonderes Wohnmodell.

Die Kantorei der Karlshöhe feiert ihr 40-jähriges Bestehen und sei „ein musikalisches Kleinod für die Region“, wie die Ludwigsburger Kreiszeitung zu berichten weiß. „Die Verknüpfung von Diakonie und Kultur ist ein Markenzeichen der Karlshöhe“, sagt Direktor Frieder Grau. (Plakat links)

2012

Diakonin Anne Hauser (Foto links) wird Diakonischer Vorstand der Stiftung Karlshöhe.

Das Tagungs- und Ferienhaus Lauchbühl erhält einen Anbau und einen zusätzlichen Ferienraum.

2013

Die Karlshöher Photovoltaik-Anlage nimmt ihren Betrieb auf.

Der Künstler Gunter Demnig verlegt auf der Karlshöhe einen Stolperstein für den 1941 in Hadamar ermordeten Karlshöher Diakon Wilhelm Breier.

Unter Beteiligung der Karlshöhe startet in Bietigheim-Buch das Haus der Diakonie mit einer Therapeutische Werkstatt der Karlshöhe und einem Tafel- und Diakonieladen der Diakonie Bietigheim-Buch.

2014

Das landeskirchliche „Zentrum Diakonat“ startet auf dem Campus der Karlshöhe.

Die Firma Bosch, Niederlassung Schwieberdingen und die Karlshöhe starten gemeinsam „Hands-to-help”: Einmal im Jahr arbeiten Bosch-Führungskräfte und Klientinnen und Klienten sowie Mitarbeitende der Karlshöhe gemeinsam an einem handwerklichen Projekt zur Infrastrukturverbesserung der Karlshöhe.

2015

Die Dokumentation „Kein Zuhause für die Tränen – Geschichte der Karlshöher Heimerziehung in den 1950-er und 1960-er Jahren“ erscheint. (Titelbild links)

Der Neubau der Therapeutischen Werkstatt (Schreinerei, Druckerei, Imkerei, Werkstattladen) wird bezogen.

Die Karlshöhe beteiligt sich an der Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern der großen Flucht- und Migrationsbewegung 2015.

Heide-Rose Weber, Wirtschaftlicher Vorstand wechselt zur Herrenhuter Brüdergemeinde. Ihr Nachfolger wird Frank Gerhard.

2016

Als Nachfolgerin von Direktor Frieder Grau, der in den Ruhestand geht, wird Pfarrerin Dr. Dörte Bester (Foto unten) als Theologischer Vorstand und Direktorin der Stiftung Karlshöhe berufen.

2017

Dekan Winfried Speck (Bild links) wird zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewählt. Er folgt auf Hans-Ulrich Schulz, der das Gremium seit 2007 geleitet hatte.

2018

Das neu erbaute Haus Doppelpunkt (Luftbild) wird eröffnet. Das alte Gebäude mit zwölf Plätzen entsprach nicht mehr der Landesheimbauverordnung. Im Neubau entstehen 30 Plätze. 12 offene Plätze für Menschen mit einer Doppeldiagnose Sucht- und psychischer Erkrankung sowie 18 geschützte Plätze für Menschen mit einem Unterbringungsbeschluss wegen einer psychischen Erkrankung.

Diakonin Anne Hauser wird als Diakonischer Vorstand verabschiedet, ist aber weiterhin in Teilzeit für den Servicebereich Unternehmensentwicklung der Karlshöhe tätig.

Katja Larbig, vormalige Leiterin des Geschäftsbereiches der Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung, wird neuer Diakonischer Vorstand der Stiftung Karlshöhe.

2019

Am 4. Februar erfolgt der erste Spatenstich für das künftige Karlinum – Wohnhaus für Senioren (Bild links). Der Neubau ist Z-förmig über drei Etagen angelegt und verfügt über insgesamt 90 Pflegeplätze.

Am 9. Juli wird das inklusive Wohnheim „Manara“ (arabisch für: Leuchtturm) eröffnet. Hier leben zum Start junge Männer und junge Frauen mit Flüchtlingshintergrund zusammen mit Studierenden der Evangelischen Hochschule.

2020

Am 27. Februar 2020, knapp vier Wochen nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, findet ein erstes Krisen-Treffen des späteren Corona-Stabes auf der Karlshöhe statt, der alle Schutzmaßnahmen koordiniert, die den Mitarbeitenden in einem eigenen Corona-Newsletter des Servicebereiches Kommunikation mitgeteilt werden. In etwas über drei Jahren Pandemie wird Servicebereich Kommunikation über fünfzig Newsletter ausarbeiten, die teils komplexe gesetzliche Regelungen an die Mitarbeitenden weitergeben.

Der Ausbildungsladen Karlino feiert sein 25-jähriges Bestehen. Und mit ihm sein Markenzeichen: der drollige Mäuserich. Hier werden nicht nur wertige Holzspielsachen verkauft, der Laden dient seit Anbeginn auch zur Ausbildung von Auszubildenden des Ausbildungszentrums (AZK) der Karlshöhe. Angehende Kaufleute und Verkäufer leiten selbstständig den Betrieb und arbeiten und lernen somit praktisch unter realen Bedingungen.

2021

Am 27. Januar ist der große Umzug angesagt: Die Bewohner und Mitarbeitenden des Hauses am Salon ziehen um in das neu eröffnete Karlinum, Wohnhaus für Senioren (Foto links). Zwei Jahre lang wurde am neuen Pflegeheim gebaut. Das Haus besticht architektonisch durch klare Zuschnitte und warme Farben. Alles ist sehr durchdacht. Kein Wunder: Ist doch das Architekten-Ehepaar auf den Bau von Altenheimen spezialisiert.

2022

Die Landesheimbauverordnung und das Bundesteilhabegesetz sind zwei große gesetzliche Rahmenverordnungen, die auch auf der Karlshöhe viel verändern – zum Beispiel die Wohnformen der Menschen mit geistiger Behinderung. In der Wichernstraße (Bild links) werden die Umbaumaßnahmen fertig, die ein möglichst selbstbestimmtes Wohnen ermöglichen sollen. Vor dem Neubezug werden die individuellen Wünsche der Menschen abgefragt: Wer möchte wo und wie wohnen? Wer es beispielsweise ruhiger liebt, wird eher Alleinwohnen ankreuzen, andere ziehen das Parterre vor, für wieder andere ist es wichtig, mit einer Freundin und einem Freund in einer Wohngemeinschaft zusammenzuleben. Generell gilt als Maßgabe des neuen Zusammenlebens: So viel Unterstützung wie nötig, so viel Selbstständigkeit wie möglich.

2023

Geschäftsführer Diakon Jörg Beurer verlässt den Diakonieverband und wechselt in eine diakonische Beratungsstelle im Landkreis Heilbronn. Nachfolgerin wird Diakonin Renate Schwarz (Foto links).

Diakon Thomas Klenk (Bild unten) wird als neuer Pädagogischer Vorstand der Stiftung Karlshöhe ins Amt eingeführt. Nach fünfjähriger Abwesenheit kehrt er auf die Karlshöhe zurück. Hier war er bereits von 1989 bis 2018 als Diakon und überwiegend in leitenden Funktionen tätig gewesen. Zuvor hatte er bereits an der damaligen kirchlichen Ausbildungsstätte für Diakonie und Religionspädagogik studiert.

Die Karlshöhe startet erstmals die Spenden-Aktion „Karlshöher Herzle“. Sechs Wochen lang backen Bäckerbetriebe ein Aktionsbrot mit Herz, von die Karlshöhe 50 Cent erhält. Am Ende kommen 10.000 Euro zusammen, die dem Ausbildungszentrum der Karlshöhe zugute kommen. Damit können Anschaffungen finanziert werden, die einer verbesserten Ausbildung und Betreuung dienen.

2024

Diakon Horst Haar (Foto links) gibt das Amt ab als Vorsitzender des Karlshöher Diakonieverbandes. Nachfolgerin wird Diakonin Angelika Klingel (Bild links unten). Die vormalige Geschäftsführerin der Evangelischen Müttergenesung in Württemberg hatte bereits als junge Frau auf der Karlshöhe studiert.

Am 1. Juni startet das Quartiersprojekt der Karlshöhe, das sein Büro und Begegnungsräume im EG-Bereich des Foyers des Hauses am Salon hat. Das Ziel sei, Begegnungsräume zu schaffen für die Menschen, die auf der Karlshöhe leben und arbeiten sowie für die Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Stadtteile. Dabei geht es darum, inklusive Angebote zu schaffen.

Die Karlshöhe wird Teil des Gemeindepsychiatrischen Zentrums Nord (GPZ) – angesiedelt im Haus der Diakonie in Bietigheim-Buch. Dem Landkreis Ludwigsburg geht es als Ziel darum, in allen Regionen ein GPZ zu haben als niedrigschwellige ambulante Pforte zum Sozialpsychiatrischen Hilfesystem.